뚜껑 열린 글로벌 시장…진검승부는 지금부터

경쟁력 없으면 자동 퇴출 '생존기업만 영광'

[이투뉴스] "잘 풀릴 것 같던 사업이 이렇게 한순간 고꾸라질지 아무도 몰랐다." 사양산업 종사자의 낙담이 아니다. 태양광으로 한때 '잘 나가는 기업'으로 통했던 모듈 생산기업 K사의 중역 J씨 입에서 나온 말이다. 그는 "태양광만 하면 돈번다는 건 다 옛날 얘기"라면서 "K사도 타산이 맞지 않아 기계를 돌리지 않은 지 오래"라고 했다.

만날 때마다 "사람 좀 구해달라"는 말로 첫인사를 대신하던 H사의 인사담당자 P씨는 "이제 한숨 돌렸다"고 했다. 대기업 태양광 계열사인 H사는 한동안 인력 수급에 애를 먹었다. 부르는대로 몸값을 준다해도 사람 구하기가 여의치 않았다. 하지만 불과 1~2년 사이 이런상황도 많이 달라졌다.

"요즘은 구인공고를 내기 무섭게 경력직과 신입의 입사지원이 몰린다"고 했다. 그 사이 새로 양성된 전문인력이 취업에 나선 것도 이유겠지만, 도산하거나 사실상 폐업의 길로 들어선 기업의 경력직이 한꺼번에 이직에 나서면서 일시적으로 이 분야의 인력과잉 현상이 나타난 것이 아니겠냐는 게 P씨 나름의 분석이다.

태양광 산업의 기상이 생각처럼 좋지 않다. '전례없는 호황'은 특정기업이나 먼나라 얘기란다. 세계시장은 급팽창하는데 되레 국내기업의 먹을거리는 줄고 있다는 게 관련업계의 한 목소리다. 도대체 '그린에너지 산업의 총아'로 불리며 장밋빛 전망이 난무하던 이 시장에 무슨일이 벌어지고 있는걸까.

◆ '승자독식' 살아남기 경쟁 = 경쟁에서 승리한 소수기업이 시장의 부를 독차지하고 나머지 기업은 퇴출되거나 사멸하는 '승자독식' 구도가 태양광 분야로 일반화될 조짐을 보고 있다. 앞다퉈 태양광에 출사표를 던진 후발기업 상당수가 계획했던 사업을 연기하거나 포기하는 사례도 속출하고 있다. 글로벌 시장이 열리면서 상대가 고만고만한 내수기업에서 글로벌 스타기업으로 바뀌었기 때문이다.

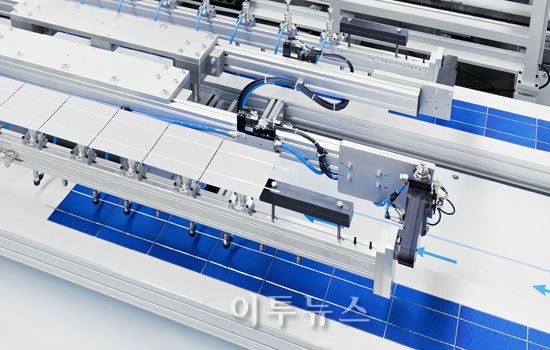

민간 태양광 시장조사 기관인 솔라앤에너지의 최근 보고서에 따르면, 태양전지 생산규모 기준 한국시장은 2008년 196MW에서 2009년 923MW로, 다시 지난해말 1.8GW로 배증하고 있다. 이대로가면 올 상반기 2GW돌파는 물론 오는 2015년 13.6GW의 양산능력을 갖춰 태양광 산업이 반도체와 디스플레이산업을 이을 차세대 신성장동력산업으로 자리를 굳힌다는 전망이다.

특히 시공부문은 시공능력 상위 10개사 가운데 절반 이상이 매출급감으로 경영난을 겪고 있거나 개점휴업 상태를 맞고 있다. 실제 최근 대기업 관계사의 한 시공사업부는 수년간 명맥을 이어오던 조직을 해체해 직원들이 타사로 뿔뿔히 흩어졌다. 또다른 중견 시공사는 매출이 전년도의 10분의 1 수준으로 급감해 이업종 신규사업 진출을 검토하고 있다.

태양광 시공사 T사 관계자는 "소량의 보급사업과 RPS시범사업이 유일한 일거리인데 그나마도 저가낙찰과 출혈경쟁으로 마진을 기대하기 어려운 상황"이라며 "시장한계를 절감한 기업들이 너도나도 해외진출을 노리고 있지만 실제 해외사업을 성사시킨 기업은 극소수에 불과하며, 그런 기회를 만드는 것도 쉽지 않다"고 말했다.

모듈부문도 어렵기는 마찬가지. 비교적 초기시장에 발을 담근 K사와 S사, D사 등은 태양전지값 폭등으로 역마진 상황이 되자 자체브랜드 생산을 포기했다. 대신 이들은 뒤늦게 태양전지 사업에 뛰어든 삼성전자 등 대기업의 OEM생산 하청을 수주하거나 아예 공장을 세우는 것으로 적자폭을 최소화하고 있다. 제조사 한 관계자는 "잉곳, 웨이퍼, 태양전지 등 상류부문과의 적절한 수직계열화가 필요한 시점"이라고 말했다.

◆ 업스트림 '덩치키우기' 혈안 = 사활을 건 생존경쟁은 업스트림 부문인 폴리실리콘-잉곳·웨이퍼-태양전지 업계도 예외가 아니다. 오히려 대규모 투자가 뒤따르는 상류부문은 나라 안팎으로 '죽기 아니면 살기식'의 덩치키우기 경쟁을 가속화하고 있다. 규모의 경제가 갖는 잇점과 시장선점을 노리고 있다.

폴리실리콘 대표기업인 OCI는 최근 2만톤 규모의 제4공장 증설계획을 전격 발표했다. 1만톤급 제3공장 완공과 동시에 나온 1조6000억원 규모 대규모 투자다. 올해말까지 일부 디보틀네킹(병목구간 개선)까지 완료되면 양산능력은 연산 4만2000톤으로 훌쩍 뛰어오른다. '세계 1위' 등극은 따 놓은 당상이다.

업계 선두기업이면서 OCI가 이처럼 증설에 안달을 내는 것은 '견제'와 '선점'이라는 포석을 위해서다. 이미 생산에 돌입한 웅진폴리실리콘, KCC, 한국폴리실리콘 등의 국내기업과 수효를 헤아리기 힘든 중국내 폴리실리콘 기업들을 따돌리려면 덩치를 키우는 것만큼 효과적인 대응법도 없다.

실제 최근 시범생산에 들어간 한 폴리실리콘 업체 관계자는 "지금의 생산케파(capacity)로는 구조적으로 OCI 계약단가를 따라잡을 수 없는데 후발주자로서 어떻게 시장을 공략해야 할지 난감하다"고 말했다.

잉곳·웨이퍼와 태양전지 부문 역시 '승자독식'을 노리는 선두기업의 동선이 또렷하다. 2007년말 100여대의 그로워(Grower)로 이 사업에 뛰어든 웅진에너지는 3년만에 덩치를 3배나 키워 단일 공장으로는 세계 최대규모인 1GW급 잉곳공장을 대전에 짓고 있다. 연산 500MW 규모 웨이퍼 사업도 추진하고 있다. 양산능력에서 기존 메이커인 넥솔론, 렉서, 오성엘에스티 등과의 격차는 더 벌어질 수밖에 없다.

태양전지(Cell) 부문은 일부 중소기업이 선전하는 가운데 대기업 위주로 재편될 공산이 크다. 2008년 대기업 최초로 이 분야에 진출한 현대중공업은 2년만에 양산능력을 20배나 늘려 600MW 설비구축을 앞두고 있다. 이 회사는 프랑스 생고방그룹과의 합작투자를 통해 내년 상반기까지 충북 오창에 100MW급 국내 최대 CIGS 박막 태양전지 공장도 올릴 예정이다.

이런 가운데 시장진입 시기를 엿보던 삼성전자와 LG전자도 상반기 300MW~1GW급 전면생산을 벼르고 있다. 이들기업의 일부 시제품은 이미 스팟물량으로 출하돼 현장검증을 받고 있다. 하향 반도체 실적을 태양광으로 만회하려는 이들의 움직임이 본격화되면 어떤 형태든 시장영향은 불가피할 것으로 예상된다.

중견 태양전지 제조사 관계자는 "삼성이나 LG가 글로벌 브랜드를 달고 해외시장에 나간다면 얘기가 달라질 수 있을 것"이라며 "다만 원가경쟁이 워낙 심해 자체 전략을 확보하지 못하면 대기업이라도 성공도 장담하기 어려운 게 이 시장의 냉엄한 현실"이라고 지적했다.

◆ '생존코드'를 잡아라 = 태양광산업의 무한경쟁은 이미 오래전부터 예고된 현실. 전문가들은 "지금까지의 경쟁은 앞으로 펼쳐질 생존게임의 서막에 불과하다"며 끊임없는 변신과 도전을 주문하고 있다.

태양광 모듈제조사이자 해외EPC 전문기업인 SDN은 남동발전과 불가리아에 42MW급 동유럽 최대 태양광발전소를 짓고 있다. 앞서 SDN은 모듈수요가 크게 늘어 모든 공장이 풀가동될 시절, 남들이 무모하다며 도전을 꺼린 해외 프로젝트에 과감히 손을 댔다. 결과적으로 이 기업은 경쟁사가 생존을 걱정할 때 지난해에 이어 최대 매출을 기대하고 있다.

임인철 SDN 부설 신재생에너지연구소 소장은 "신재생에너지 기업의 가치평가는 그 기업의 현재가 아니라 그 기업이 꿈꾸는 비전과 미래 먹거리 확보 여부에 따라 달라져야 한다"며 "SDN의 성공사례는 변화를 정확히 읽어내고, 그 변화를 도전으로 정면승부한 결과일 뿐"이라고 말했다.

이상복 기자 lsb@e2news.com

<ⓒ이투뉴스 - 글로벌 녹색성장 미디어, 빠르고 알찬 에너지·경제·자원·환경 뉴스>

<ⓒ모바일 이투뉴스 - 실시간·인기·포토뉴스 제공 m.e2news.com>