추가되는 녹색비용 부담 커 최우수등급 비중 저하

인증 취득 후 사후관리 부재, 에너지절감율 정보도 '깜깜'

[이투뉴스] 친환경건축물 인증건수 2131개, 이 가운데 최우수등급 건축물은 전체 6%인 130개. 2002년부터 지난해까지 실시한 친환경건축물 인증제의 성적표다.

이와 관련해 추가되는 녹색 비용에 대한 부담이 크기 때문에 최우수등급에 대한 비중이 낮을 수밖에 없다는 주장이 제기됐다. 추가 비용에 대한 정확한 수치 및 가이드라인이 없는 것도 한몫하고 있다.

김원태 건설산업연구원 연구원은 "최우수등급 건축물의 경우 건축물 설계, 시공시 상승 비용분이 얼마인지, 이로 인해 매매가가 얼마나 상승하는지에 대한 가이드라인이 전혀 없다. 건설사 대부분이 불명확하게 '에너지가 절약된다'는 식으로만 말할뿐 정확한 수치를 내세우지 못하고 있다"면서 "이에 따라 소비자는 에너지절감에 따른 이익이 얼마나 되는지 판단할 수 없어 구매를 망설일 수밖에 없다"고 말했다.

이는 친환경건축물인증제 취득 후 사후관리제의 부재도 큰 영향을 미친다. 사후관리가 되지 않고 있기 때문에 축척된 데이터가 없어 얼마나 절약되는지 가늠할 수 없다는 것.

실제 친환경인증을 받은 공동주택에 살고 있는 주민들도 얼마나 에너지가 절약되고 있는지 실감하지 못하는 경우가 대부분이라는 게 업계 관계자의 설명이다.

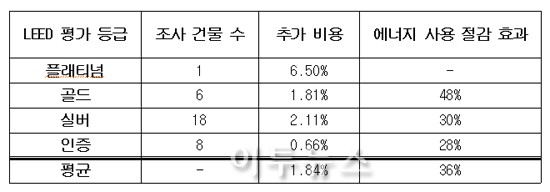

반면 미국은 녹색건물에 소요되는 추가 비용과 에너지 절감률에 대한 데이터를 조사, 확보하고 있다.

특히 에너지스타 및 LEED인증 사업과 일반 사업의 비교를 통해 에너지절감을 위한 비용 투자와 실제 발생한 경제적 영향을 분석했다. 그 결과 에너지절감 효과가 확인되기 때문에 녹색건물의 임대료와 매매가가 높음에도 불구하고 임대율이 높았다.

김 연구원은 "외국 친환경 제도와 비교해 국내 친환경 제도는 에너지 절감 부문에 대한 비중이 낮고 평가 체계 또한 단순한 시스템이 적용되고 있어 경제적 계량화는 힘들다"면서 "정부에서 인센티브 제공 등 다양한 정책 지원을 하고 있지만 실질적 지원은 아니다. 친환경건축물 인증제는 내실있는 정책이 아니다"라고 강조했다.

이에 대해 한 건설업체 관계자는 "친환경인증제의 인센티브가 다른 제도와 겹치는 경우가 있는데, 이럴 경우 인센티브를 받기 위해 굳이 인증제를 취득하려고 하지는 않을 것이다. 또한 인센티브를 개선한다고 해도 인증제를 선택할지는 미지수"라며 "또한 경우의 수가 많아 공사비가 몇% 올라갔다는 식으로 말하기도 어려운 상황"이라고 말했다.

이나영 기자 nylee@e2news.com

<ⓒ이투뉴스 - 글로벌 녹색성장 미디어, 빠르고 알찬 에너지·경제·자원·환경 뉴스>

<ⓒ모바일 이투뉴스 - 실시간·인기·포토뉴스 제공 m.e2news.com>