[르포-대한석탄공사 화순광업소] 채탄부터 수송까지 현대화

칠흙같은 어둠속서 석탄이 별빛처럼

[이투뉴스] 국내 산업 중 100년 역사를 자랑하는 것은 어떤 것이 있을까. 석탄 등을 채취하는 광산업이 그 주인공이다.

대한석탄공사 화순광업소는 1905년 문을 연 이후 100년이 넘게 국내 에너지 산업의 한축을 담당해왔다.

국내에 운영되고 있는 광업소는 화순 이외에도 도계, 장성 등이 있다. 이들 대부분 아직 왕성한 활동으로 제몫을 톡톡히 하고 있다. 이들 가운데 화순광업소를 지난 5일 직접 방문했다.

석탄공사는 이강후 사장의 지시로 최근 임직원 모두 돌아가면서 세개 광업소를 방문, 일일 석탄채취 체험을 하고 있다. 광산업은 최근 몇년사이 불필요하게 남발되는 '막장'이라는 단어로 몸살을 앓았다.

가볍게 주고받는 말한마디가 현장에서 일하는 역군들의 사기를 떨어뜨린 것이다. 이후 광산업은 외부에 노출되는 것을 꺼렸다. 뿌리깊은 선입견으로 평가절하 되는 것이 불쾌했을 것이다.

이번 광산 체험이 중요하면서도 한편으로 부담됐던 이유는 광산업의 현실을 제대로 전달해야 할 책임감도 느꼈기 때문이다.

전남 화순으로 향하는 길은 기대보다 걱정이 앞섰다. 하지만 이날 동행한 이동길 석탄공사 홍보팀 부장은 "거기도 사람사는 곳"이라는 한마디로 걱정을 덜어줬다.

서울에서 4시간여 달려 광주 인근 화순광업소에 다다랐다. 도시와 인접해 있는 광산은 뭔가 생소한 느낌이다. 과거 모든 광업소가 그랬지만 화순광업소도 풍요롭던 시절이 있었다.

지금의 자동차, 반도체, 건설, IT기기 등의 역할을 당시에는 오로지 광업소가 떠맡았다.

화순광업소는 한 때 직원이 1000명이 넘을 정도로 융성했다. 광주와 가까워 많은 인근주민들이 화순광업소에서 일했다는 게 석탄공사 관계자의 설명이다.

당시에 비해 인원이 많이 줄었지만 화순광업소에는 여전히 300명의 정직원이 있다. 여기에 200명의 외주용역 직원까지 포함해 500이 일하고 있다.

화순광업소는 100년의 역사를 자랑하지만 연간 22만8000톤 생산을 기준으로 봤을 때 아직 88년이나 더 운영할 수 있는 잠재 개발가치가 풍부한 곳이다.

또 화순광업소에서 나오는 석탄은 점착성이 높아 가정용 연탄으로 적합한 것으로 알려졌다.

석탄공사 본사 직원들과 함께한 체험일정은 오전 8시50분 입갱을 해서 석탄 채취 작업을 마치고 다이너마이트로 벽을 허물어 여기서 발생하는 석탄을 운반하는 오전 작업이다.

입갱전 주의사항과 일일작업 일정을 함께 듣고 현장에 바로 투입됐다. 갱구에 들어가기전 함께 일할 현지 역군들의 표정을 보니 걱정보다는 안도감이 생겼다.

현재 화순광업소는 복암1사갱, 복암2사갱, 동1사갱, 동2사갱, 동3사갱 등 총 5개 사갱으로 돼 있으며 깊이는 수직으로 481m, 사갱으로 1440m가 넘는다.

사람이 타는 인차를 타고 사갱을 내려가는 7∼8분간의 길이가 멀게 느껴진다. 아래에서부터 불어오는 바람도 낯선 기분이다.

두 번이나 인차를 타고 400여m 아래까지 내려갔을 때 예상보다 시원하고 신선한 공기를 만났다. 석탄채취 작업을 하기 위해서는 바람, 전기, 물이 모두 필요하기 때문에 지하끝까지 신선한 공기를 유입한다.

지하 작업 현장은 일종의 개미굴 형태를 생각하면 이해가 쉽다. 큰 통로는 석탄 운반차가 다닐 수 있는 레일이 깔려 있고 그 한쪽 벽을 사람 세명이 지나다닐 수 있는 크기로 파고들어가 석탄을 채취한다.

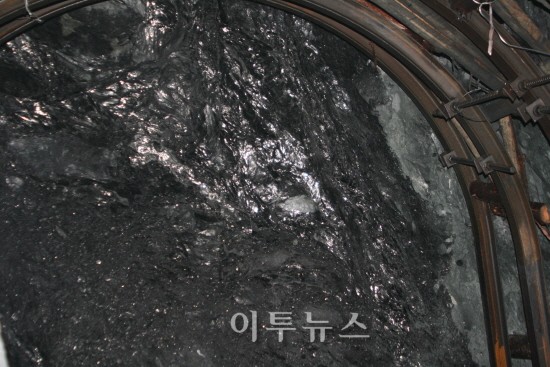

토굴같은 형태의 채탄현장이 흔한 말로 '막장'이다. 이 벽을 허물어 석탄을 채취하면서 안쪽으로 계속 파고 들어간다.

3사갱 17편, 머리보다 약간 높은 천장 크기의 막장에 다다랐을 때는 입구부터 더위가 느껴졌다. 공기가 통하지 않다보니 금새 속옷이 땀에 젖었다.

하지만 현장 역군들은 그 누구도 아랑곳하지 않았다. 다들 자신의 역할에 분주한 모습이다.

칠흙같은 어둠속에서도 석탄은 반짝거렸다. 넋놓고 반짝이는 벽을 보고 있으니 해당구역 작업 반장이 벽에 다이너마이트를 설치해야 한다며 대피를 주문했다.

드릴로 1m 가까이 5∼6곳을 뚫고 다이너마이트를 설치한 이후 작업 인원이 밖으로 대피시키고 나면 발파작업 중임을 주위에 알린 후 발파가 이뤄졌다.

뿌연 먼지가 한동안 이어지고 막장에 다시 들어갔을 때 1m 두께의 벽이 허물어지고 바닥에는 석탄이 가득 쌓여 있었다.

물을 뿌려 먼지를 가라앉힌 후 석탄을 퍼나르는 작은 크기의 포크레인이 분주히 움직였다. 사람 한명이 탈 수 있는 작은 크기지만 한번 퍼올리는 석탄의 양이 만만치 않다.

예상과 달리 작업 현장은 기계화가 많이 돼 있었다. 무거운 짐을 운반할 때는 앞뒤로 움직이는 도르래를 사용하고 작은 포크레인이 퍼올린 석탄은 컨베이어벨트가 석탄 운반차까지 날랐다.

현장을 경험해보지 않고 했던 상상들과 달랐다.

석탄 채취 기술은 앞으로 더욱 개선될 것으로 보인다. 김명현 연구소장에 따르면 이르면 2∼3년 내에 석탄을 퍼올리는 포크레인도 외부에서 원격으로 조정할 수 있게 만들 계획이다.

다이너마이트를 터트린 이후 발생하는 먼지로부터 접근을 최소화 시키기 위한 일환이다.

사방이 어둠이어서 그런지 시간이 멈춘듯한 느낌이 들었다. 몸은 땀에 젖고 얼굴은 어느새 까매졌다.

하지만 고작 2시간이 흘렀다는 사실을 알아버리자 난감했다. 지상에서의 일이 얼마나 편안한지 다시 느끼게 됐다.

컨베이어벨트를 통해 석탄이 운반차로 옮겨지는 장면까지가 이날 마지막 체험이었다. 출갱을 하는 시간이 점심시간과 맞물려 지하 작업 현장 한곳에 마련된 휴게소에서 간단하게 식사를 했다.

휴게소에는 식수가 나오고 냉장고, 정수기가 마련돼 있다. 지하 작업 현장 끝까지 물과 전기, 바람이 통한다는 말이 와닿았다. 인차를 타고 갱구 밖으로 나와 시원한 물한잔을 들이키고 샤워까지 마쳤다.

반나절만에 살아숨쉬는 100년 역사를 경험한 기분이 들었다. 이제 석탄산업은 몽골 등 해외로 진출까지 하고 있다. 100년이 넘는 우리의 광업 기술력이 해외에서도 검증받을 날이 멀지 않았다.

<화순=조만규 기자 chomk@e2news.com>

<ⓒ이투뉴스 - 글로벌 녹색성장 미디어, 빠르고 알찬 에너지·경제·자원·환경 뉴스>

<ⓒ모바일 이투뉴스 - 실시간·인기·포토뉴스 제공 m.e2news.com>