'원전사고'편

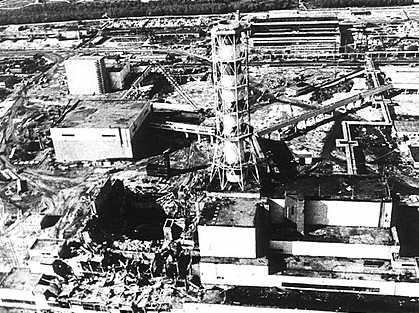

1986년 4월 26일. 구 소련 키에프시 북측 100km 지점에 위치한 체르노빌 원전 4호기에서 귀청을 뚫는 폭발음과 함께 수많은 파편이 하늘로 솟구쳤다.

사상 최악의 원전 사고로 기록되고 있는 '체르노빌 참사'는 모두가 잠든 새벽 1시 23분, 그렇게 불길한 서막을 알리며 시작됐다.

UN보고서에 의하면 체르노빌 사고로 발생한 초기사망자는 현장운전원 2명을 포함 총 29명에 지나지 않는다. 그러나 이 사고로 발전소 반경 30Km 이내의 13만 5천명이 이주됐으며, 공중으로 날아간 방사능 오염물질로 4000여명의 주민이 후유증을 앓다 사망했다.

그러나 민간단체가 주장하는 방사능 피폭자는 이보다 10배 이상 많은 4~5만명 수준으로, 관계자들은 이들이 2,3대에 걸쳐 암 환자로 발병하면서 지금도 피해자가 증가하고 있다고 주장하고 있다.

사고 발생 20년이 지난 현재, 체르노빌 인근은 여전히 일반인의 출입이 금지돼 있고, 주변은 흉물스럽게 방치되고 있다. 폭발이 발생했던 4호기는 석관(콘크리트 등으로 밀봉)에 파묻혀 있고, 사고에도 불구하고 지난 2000년까지 가동되던 1~3호기는 동작을 멈췄다.

주지해야 할 사실은 원전 역사상 가장 참혹한 결과를 낳은 참사가 사소한 부주의의 연속에서 비롯됐다는 사실이다. 지금도 원자력에너지를 반대하는 이들의 근거가 되고 있는 체르노빌 참사는 어이없게도 원자로를 관리하던 근로자들의 실수로 발생했다.

당시 원자로 관리기사는 실수로 핵반응 속도를 제어하는 제어봉을 빼냈다. 게다가 영문도 모르는 또 다른 인부가 안전장치의 하나였던 물 투입 밸브를 잠가버리자, 원자로는 엄청난 속도로 반응하며 핵연료 자체와 주변을 모두 녹여버렸다. 이 같이 위급한 상황을 원자력 분에선 ‘멜트다운(meltdown)’이라 한다.

설상가상으로 당시 상황을 제대로 파악하지 못했던 또 다른 관리기사는 누군가 잠가버린 냉각수 밸브를 열어 핵연료 더미에 대량의 물을 투입한다. 이 물이 삽시간에 기화되면서 압력을 이기지 못한 원자로가 통째로 폭발하면서 체르노빌 참극이 시작된 것이다.

핵 연료봉이 파괴되는 중대 사고는 체르노빌 사고 불과 7년 전에도 있었다. 1979년 3월 미국 펜실베니아주 트리마일섬에 위치한 원자력발전소에서 가동 중인 원자로내의 냉각제가 파괴되고 원자로가 융해돼 방사능 물질이 누출되는 중대 사고가 발생했다.

체르노빌에 이어 역대 주요원전 사고로 꼽히고 있는 ‘트리마일섬’ 사고다. 트리마일 사건 역시 원자로에 공급되던 냉각수가 원활히 공급되지 않아 발생했는데, 1차 급수계통의 고장에도 불구하고 보조밸브가 작동하지 않아 그대로 원자로가 녹아버렸다.

시운전 4개월 만에 발생한 이 사고로 무려 닷새간 방사능 물질이 방출됐고, 직접적인 사망자는 발생하지 않았지만 반경 80km의 주민에 긴급 대피령이 내려져 시민들이 공포에 떨었다. 불과 30초 만에 파괴된 것으로 알려진 트리마일 원자로는 7년 뒤 일어날 체르노빌 참사를 예고하며 그렇게 사람들의 기억 속에 잊혀 버린 것이다.

사망자를 야기한 중대 원전사고는 굳이 트리마일과 체르노빌이 아니라 가까운 과거에도 있어왔다.

지난 2004년 8월 9일, 일본 후쿠이현 미하마원전 3호기에서 증기누출 사고가 발생, 5명의 사망자와 6명의 부상자가 발생했다. 다행히 방사능 물질이 원전내에서 차단돼 추가 희생자가 발생하지 않았지만 이 사고로 국제사회는 원전 안전에 대해 다시 한 번 경각심을 느껴야 했다.

이처럼 크고 작은 사고로 얼룩진 원전 역사에 그렇다면 20기의 원전이 가동되고 있는 나라는 과연 안전한 것일까?

원자력발전소의 안전은 원자로의 안정적 운영에 달렸다고 해도 과언이 아니다. 사소한 고장이 언제든 중대한 사고로 이어질 수 있기 때문이다. 때문에 원전의 고장발생 횟수는 원전의 안정성과 운영관리 수준을 나타내는 지표가 되고 있다.

11일, 원자력안전기술원이 제공한 ‘원자력시설 사고고장 통계’에 따르면 1978년 상업가동 이후 현재까지 발생한 총 고장건수는 무려 570여건에 달한다. 연평균 21건의 크고 작은 사고가 발생한 셈이다.

특히 8월 현재까지 발생한 올해 고장사고는 총 10건으로, 이 중 2건이 관리자에 의한 실수로 빚어진 사고다.

이에 대해 한국수력원자력 측은 “원자력 발전 초기단계인 1980년대 중반까지 호기당 연평균 5건 이상의 높은 고장정지율을 보였지만, 1990년대에 들어 운영경험과 기술이 축적돼 현재는 호기당 1회에도 미치지 않은 우수한 실적을 보이고 있다”고 해명하고 있다.

그러나 원자력 발전이 지속되는 한 마음을 놓을 수 없는 것이 원전의 양면성이기도 하다. 최근 발생한 원전강국 스웨덴의 포스마크 사고 역시 원전의 상존해 있는 위험성을 잘 말해주고 있다.

정전에 대비해 가동되어야 할 비상발전이 제대로 작동되지 않아 자칫 멜트다운 사고로 이어질 뻔한 이 사고는 전 국민의 85%가 원전의 지속운영을 찬성한 원전강국에서 발생해 충격을 더해주고 있다.

원전 운영을 지지하는 측의 주장은 늘 환경단체의 주장과 반목해 왔다. 즉 ‘지나치게 과장하고 불안을 조장한다’는게 이들의 불만이다. 반대로 환경단체는 ‘원자력이 아니면 대안이 없다는 식’의 논리와 ‘기술발전이 사고율을 제로화 했다’는 주장에 문제를 제기한다. 사고는 늘 방심했을 때 발생하며 원전의 경우 어마어마한 재앙으로 이어질 수 있기 때문이다.

고유가 시대와 함께 또 다시 수면위로 떠오른 원전 찬반논쟁. 석유자원을 능가하는 유일한 고효율 에너지란 주장과 또다시 환경재앙을 몰고 올 위험천만한 에너지란 이중 평가 속에 원전 건설은 지금도 계속되고 있다.