김흥환 경기도소방재난본부 소방위 (특수재난전문가)

[이투뉴스/김흥환] 인산철(LFP) 계열의 리튬이온배터리가 열폭주 시 삼원계(NCM)보다 배출가스(off-gas)로 인한 화재 위험은 낮을지 몰라도 폭발 위험성은 훨씬 높다는 사실을 공유한 바 있다. <中 인산철(LFP)배터리는 韓 삼원계(NCM)보다 안전할까> 기사 참조 더구나 LFP는 인증 확인이 어렵고, 각종 공구나 생활가전에도 투입되며 재활용·재사용이 어렵다는 점이 문제로 지적된다.

리튬이온배터리 열폭주에 관한 가장 큰 위험은 화재가 아니라 폭발임을 이미 여러차례 강조한 바 있다. 그리고 이러한 폭발 위험은 어떤 방호복으로도 보호가 어려운 영역이라 미국과 유럽에서는 기존 패러다임과 규정(표준)으로 대응이 어렵다는 결론에 이르렀다. 전문성보다는 계급과 권력이 우선되는 '안전 후진국' 한국과는 대조적이다.

이와 관련 서구권에서는 NFPA68/69로 대표되는 기존의 폭발 예방(방폭)의 패러다임을 뛰어넘는 다음 해결책으로 현재 '능동적 방폭(Active Venting)' 기술이 활발하게 논의되고 있다. 특히 국제 안전인증 기관인 FM GLOBAL이 작년 6월 발표한 ‘리튬이온배터리 ESS의 오프가스 감지의 평가(Evaluation of Off-Gas Detection in Li-ion Battery Energy Storage Systems)'라는 연구보고서는 시사하는 바가 크다.

보고서에 따르면 기존 NFPA68/69를 비롯한 국내외 규정에서 폭발성 가스의 혼압공기 폭발하한계(LEL) 농도는 지난 수십년간 25%였으나 최근 10% 이하로 변경됐다. 동시에 열폭주를 예방하기 위한 조기개입 조건으로 고온 또는 배출가스(Off-Gas) 감지 항목을 추가함으로써 다방면의 노력을 집중하고 있음을 알 수 있다.

이들 보고서는 배터리ESS(BESS) 화재와 폭발사고를 막을 수 있는 유일한 방법으로 ‘능동적 방폭’을 꼽고 있다. 열폭주 조기감지를 위한 수단의 다중화가 필요하며, 이를 통해 열폭주가 발생하기 전 골든타임을 확보해야 한다고 지적하고 있다. 조기에 문제의 배터리셀을 모듈에서 완전히 분리시키거나 ESS 벽면이나 지붕을 완전 개방하는 조치가 필요하다는 것이다.

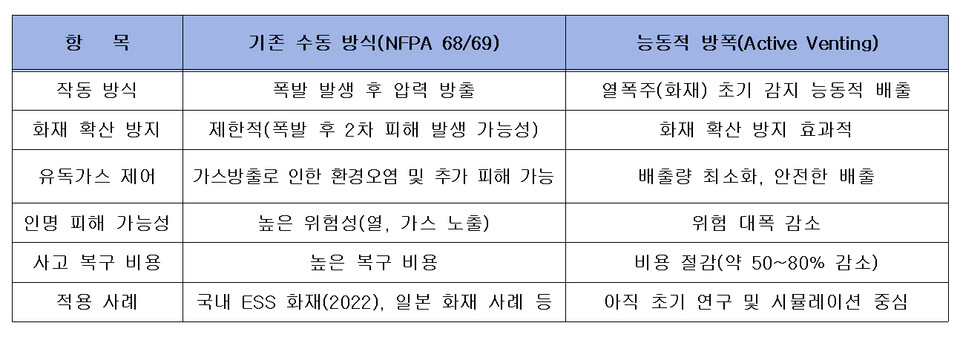

기존에 국내에 이미 도입된 방폭 기술·표준인 NFPA69/69를 <표>로 정리했으나 참고하길 바란다. 간단히 설명하자면, 기존의 방폭은 이미 국내 위험물·가스·탱크 등에도 적용하듯 폭발이 발생한 경우 그 폭발압을 수동적으로 배출하는 방식이다. 반면 능동적 방폭은 신뢰도가 높은 감지센서로 폭발이 본격화되기 전 사전에 문제를 간파, 골든타임 안에 조기개입할 수 있도록 하는 차이점이 있다.

능동적 방폭은 아직까지 완전히 기술이 완성돼 표준화된 사례가 없지만 향후 여러 국제표준에 그 개념이 반영될 가능성이 농후하다. 대표적으로 NFPA69에 기존 수동적 개념을 넘어선 능동적 방폭 개념이 포함될 전망이며, ESS의 전체 안전 요구사항을 정의한 UL9540에서도 관련 내용이 담길 것으로 보인다. 또 리튬이온배터리 열폭주를 포함한 안전요건을 정의한 IEC62619에서도 중요한 사항으로 다루게 될 것으로 예상한다.

우리나라도 결국 미래에 이같은 국제표준이나 인증에서의 능동적 방폭 개념을 결국 받아들이게 될텐데, 사전에 미리 대응하는 것이 전체 비용을 낮추고 안전성을 제고하는데 도움이 된다. ESS와 전기차 지하주차장에 뒤늦게 적용하려면 큰 비용을 치를 수 있다.

아울러 배터리화재처럼 특수재난에 대응해 객관성과 전문성을 확보한 전문가 집단을 어떻게 육성하고 관리해 나갈지에 대해서도 모두가 관심을 가져야 한다. 안전은 단순한 정책이나 법령이 아니라 과학적이고 객관적인 데이터를 기반으로 한 기술과 과학을 통해 확보될 수 있기 때문이다.

김흥환 경기도소방재난본부 소방위 squallkim@korea.kr